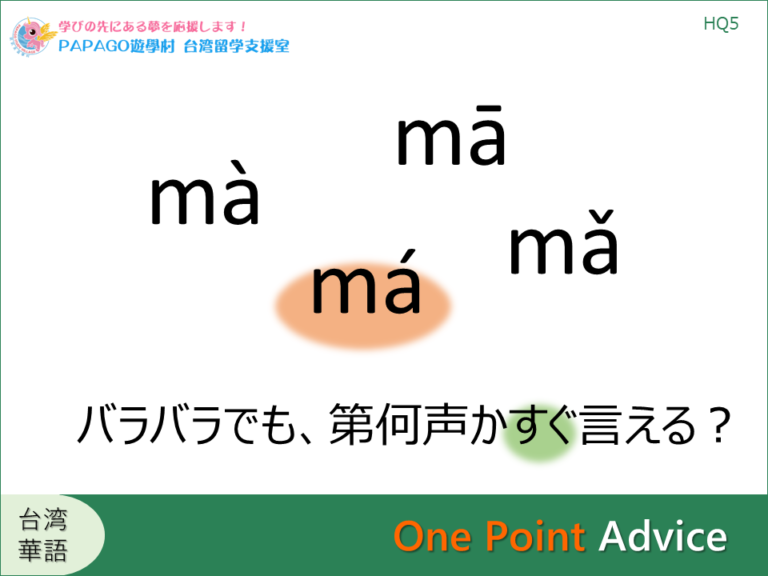

声調を間違えて発音した時に、先生から「第二声ですよ」と教えてもらっても、「あれ?第二声って、上がるんだっけ?下がるんだっけ?」と一瞬迷ってしまう人はいませんか?それでは、せっかくレッスンを受けても効率が悪すぎます。

↓

【ヒント】1・3は「高低」、2・4は「山型」。

↓

【解説】

軽声まで合わせても、たった五種類しかない声調記号。最初にこれを学んだ時は、「こんなの簡単」と思う人が多いのでしょうが、その後、母音や子音、単語に文法と新しいことがどんどん出て来ると、「こんな簡単なこと」があやふやになる人も、実は少なくないのです。

先生から、それは「第〇声ですよ」と教えてもらった時に、その声調記号がすぐに頭に受かばなければ、せっかく教えてもらったことが無駄になります。正しい音が出せるかどうかの前に、自分が出さなければならないのがどんな音かを瞬時に判断できるようになれば、限られたレッスン時間をより有効に使うことができるのです。

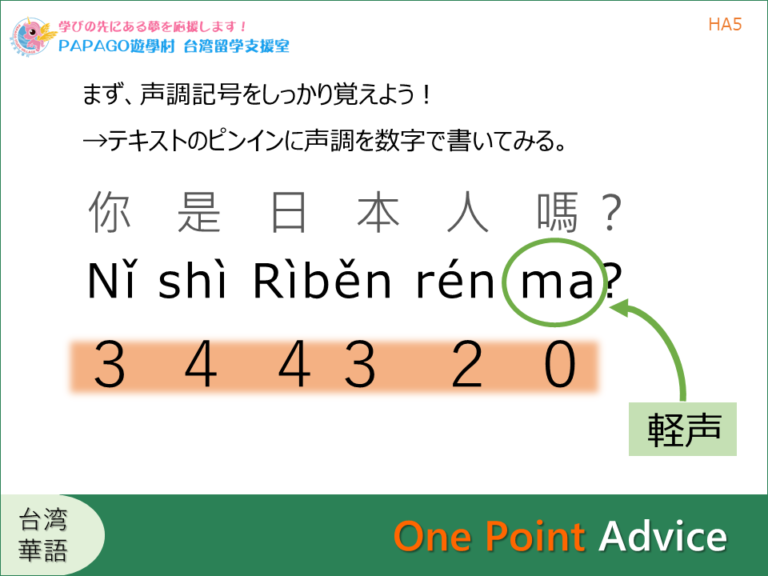

だから、最初のうちに「ちゃんと覚える」練習をするのがお勧め。練習方法は簡単です。手元にあるテキストのピンインに上の図のように声調を数字を書いていくだけ。中国語を学び始めた頃にこの練習を5分ぐらいしてみてください。しばらくたって少しあやふやになったなと思ったら、また5分ぐらいこの練習をします。

その際には必ず、一度5種類の声調記号を頭に入れてから、何も見ずに作業してくださいね。

ヒントに書いた「1・3は『高低』、2・4は『山型』」という対立を覚えておけば、正しい発音をするための手掛かりにもなります。

この作業と声調の基本練習のコツは、以下の動画教材を参照してください。

(2018.12.16)

「中国語の発音は難しい」という声を時々聞きます。

でも、もしも本当に、「中国語の発音は難しい」と思っている人がたくさんいるとしたら、「通じる中国語の発音」は一生の財産になるのだろうと思います。

これから台湾華語の勉強を始める方も、発音の学び直しをご希望の方も、PAPAGOオリジナル教材「丁寧に学ぶ台湾華語(発音編)を利用して、ぜひ「中国語の発音の上手な人」を目指してください。

日本人の方にとってわかりにくい発音のコツや中国語の勉強方法を、日本語で丁寧に解説する通信講座もあります。